文房って文房具のことなら知っていますよね。

文房とは書斎のことをいっています。書斎に置いてある道具だから文房具というわけです。

中国の漢の時代に、文房具をコレクションして、眺めて愛でる文化がありました。

文人と呼ばれる王侯貴族、官僚などの書斎にある文房具、中でも大切な4つの宝物。それが文房四宝です。

4つとは書道に欠かせない筆、墨、紙、硯を指します。ひつぼくしけんと読み、消耗することがないことから1番価値がある硯、墨、紙、筆の順となっています。

それでは、それぞれの魅力を探っていきましょう。

硯

硯の基礎知識

硯は墨を磨る道具です。その語源は、「すみずり」→「すんずり」→「すずり」となったという説があります。

硯は消耗することが少ないため、墨や紙、筆よりも価値があるとされます。私は、書道用具にセットされている硯しか使ったことがありません。「硯は一生もの」といわれるように、自分でこだわって選んだ硯を愛用してみたいです。

鋒鋩とは

硯の表面にあるとても細かな凸凹を鋒鋩といいます。墨を磨るときにヤスリの役目を果たしています。

鋒鋩の細かさや分量の状態で墨の磨り心地や磨った墨の具合、墨の色が決まってきます。

この鋒鋩、目視できずに手で触ってみてかすかにざらついている程度です。しかし、マイクロスコープで見てみると細かな粒子が見えます。

そして、墨を何回も磨っていると鋒鋩が次第に摩耗して磨りにくくなってきます。そうなったら、専用の砥石で研いで、鋒鋩を立たせなければなりません。これを「目立て」とか「鋒鋩の目を立たせる」といいます。

硯を使った後は、水道でゴシゴシとスポンジや歯ブラシなどで洗って大丈夫です。洗わないと、墨が鋒鋩を埋めてしまい、墨のおりが悪くなる原因になってしまいます。

墨がおりるとは

墨がおりるとは、墨が磨れて墨液になることをいいます。墨がよい具合に磨れる硯を「墨おりのよい硯」といいます。少ない力で効率よくすることができ、均一で美しい墨ができあがります。高級な硯はこの墨おりのよい硯になります。でも安い硯でも大切に扱えばちゃんと墨は磨れます。

唐硯と和硯

硯は石の産地によって実にさまざまな種類があります。

中国産の石で作るのが唐硯で日本国内産の石で作るのが和硯です。

唐硯が書斎に飾る文化があることから、形のオリジナリティや美術品のような美しさが追求されたのに対して、和硯は、箱に収納されて人目に触れる機会がなく、実用性が重視された作りになっています。硯には石製のほか瓦や陶磁器、金属などでできたものがありました。日本では、多くが陶製でしたが、中国で石硯が主流となるのに伴い、平安時代中期から石製の硯が多く使われるようになり、日本でも作られるようになったとされます。このころ中国では宋の時代で、筆墨紙硯が文房四宝として珍重されるようになりました。

特に、硯は落として割らない限り半永久的に使っても消耗することがないので骨董品としての価値があります。

観賞用にされることも多く、世界中のコレクターから熱い視線を浴びています。しかし、どんなにビジュが良くても硯としての実用性があることが大前提で、それに美しさや希少性を兼ね備えたものが、価値の高い優れた硯となります。使ってよし見てよしです。

中国三大硯

端渓硯

硯の王様といわれる最高級の硯です。中国広東省肇慶市の端渓地方で採れる端渓石で作られています。唐代から硯の最高峰として知られ、宋代には皇帝に献上されたり、高級官僚の間で所有することがステータスとなったり、ときにワイロに使われたりと、希少で高い評価を受けてきました。何十万から何百万円のものがあります!

特徴:

- 石質が緻密で、墨を磨るのに適した細かな粒子を持っている(鋒鋩が完璧)

- 墨が早く磨れて、磨る力が衰えない、墨の伸びが良い、墨色も優れている、筆を傷めない

- 種類も豊富で、老坑、坑仔岩、麻子坑、宋坑などが代表的

坑とは地に掘った穴のことで、石の採掘場所によってランクが決まっています。

- 老坑 :端渓硯の中で最も価値が高いとされる種類で、「老抗水巌」と呼ばれる希少な石が採れます。さらに、もっと奥深く掘ったところは大西洞、水帰洞、正洞などに分岐しており、「大西洞水厳」こそが王者といわれます。近年は、大西洞と水帰洞はつながったので、まとめて老坑と呼ぶことが多いそうです。現在は閉鎖されました。石質が群を抜いており、独特の石紋が特徴です。

- 坑仔岩: 老坑に次ぐ品質とされ、少し硬めの質感を持っています。硯の表面に細かい穴があるので、磨り心地が良いです。石紋が美しいとされています。

- 麻子坑 :老坑や坑仔岩に比べるとやや硬めですが、きめ細かく墨の発色が非常に良い特徴を持っています。

- 宋坑 :宋代に採掘されたのでこの名前がつけられました。老坑に似た特徴を持つものもあり、やや硬い傾向があり、質は異なります。色彩が豊かで、磨り心地が良く、使い込むほどに艶が増す特徴があります。

- 硯面には、石紋(石疵)、火捺、石眼などの模様が現れる

色彩が豊かで、磨り心地が良く、使い込むほどに艶が増す特徴があります。石紋は、細かな斑紋や線状の模様、火捺は、炎のような模様、石眼は鳥や動物の目のような丸い模様が見えます。

歙州硯

中国安徽省歙県(現在の江西省婺源県歙渓)の龍尾山一帯で採掘された粘板岩製の硯です。

端渓硯と並ぶ名硯として知られています。

特徴:

- 硬質で緻密な石質を持ち、肌合いはやや荒く、ザラザラしています。

また、硬いので、墨を磨ると金属的な音がします。 - 松煙墨などの硬い墨を磨るのに適しており、墨色が良いとされています。

- 魚子紋、眉子紋、金星・金暈紋など、様々な美しい石紋が現れます。

- 魚子紋:硯の表面に魚の卵のような模様が見られるもの

- 眉子紋:硯の表面に眉毛のような模様が見られるもの

- 金星・金暈紋:硯の表面に金色の星のような模様や、金色の雲のような模様が見られるもの

澄泥硯

澄泥硯は千年以上の歴史を持ちます。黄河の泥を主原料とし、泥を布で濾して澄んだ砂を焼成して作られていたといわれています。しかし実は、焼いてない!という説があるのです。澄泥硯の硯石は蘇州霊巌山から採れる自然石であることは地元でも知られていて、近くのお土産屋さんでもたくさん売られていているそうです。

文献の製法通り作ってみても再現できないそうで、伝承品もなく、試験場に査定を依頼したところ、天然石であることが判明しました。でも、たしかに、端渓硯や歙州硯と比べると目が粗くザラザラしていて焼き物っぽい。今でも澄泥硯代表的伝承者として作っている人がいるみたいなので、やっぱり焼いてあるのではないかとも思います。

さらに、石でできているものは本物の澄泥硯とは別物という人もいます。謎の硯です。

日本三大硯

雄勝硯(宮城県石巻市雄勝町)

原材料の雄勝石は、玄昌石とも呼ばれ、黒色硬質粘板岩です。純黒色で、圧縮・曲げに強く、吸水率が低いため、化学的作用や長い年月にも変質しない特性があります。その特性を生かし古くから硯の原料として600年の歴史があります。近年においては、料理のプレートや東京駅の屋根材として、硯以外にも使用されることが増えました。

東日本大震災で生産がストップしていましたが、徐々に再開しているとのことです。

雨畑硯(山梨県南巨摩郡早川町)

原材料の雨畑真石は、黒色粘板岩で、緻密で粒子が細かい多量の鋒鋩があり、薄い層が重なったような模様が特徴です。しかも適度に硬い石質のため、鋒鋩が長持ちします。また、吸水率が低いため墨が粘りにくいです。

唐硯にも勝る良硯として、文人墨客から高い評価を受けていて、和硯の最高級品といわれています。

赤間硯(山口県宇部市 下関市周辺)

原材料の赤間石は鉄分や石英を豊富に含んでおり、その緻密な石質から、墨を細かくすることができ、色の良い伸びやかな墨ができあがります。また、粘り気のある緻密な石は、彫刻を施しやすく、美しい石眼や模様が現れるため、美術品としても高い価値を持っています。1976年に伝統工芸品に指定されました。

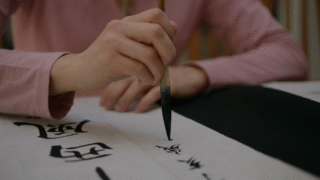

墨

墨の基礎知識

美しい墨色は書の命。「墨に五彩あり」といわれるように、墨の色は黒一色ではありません。アンミカさんではありませんが、青っぽかったり、紫のように感じたり、茶系、赤系と色々な違いが現れます。

墨には、固形墨と液体墨があります。練習では液体墨を使っても、展示する作品や賞状にはちゃんと違いを分かって、こだわりの固形墨を使ってみたいです。

油煙墨と松煙墨

固形墨は、煤、膠、香料でできています。煤は、物を燃やした時に煙と一緒に出る炭素粉です。膠は、煤を固める接着剤で、動物の皮や骨などからとったタンパク質を固めたもの、つまりゼラチンです。膠の臭みを抑えるために香りをつけています。

油煙墨は、菜種油や胡麻油などの植物油を燃やしてとった煤が原料です。この煤は、粒子が細かく均一なのが特徴で、普通濃度から濃墨に適しているので、滲みが少なく漢字やかな作品に使われます。磨り口に光沢があり、濃墨は漆黒、淡墨では、赤みを帯びた茶系になります。油煙墨は日本で開発された墨で、今も優れた製品が製造されています。

松煙墨は、松の木(松やに)を燃やしてとった煤が原料です。磨り口に光沢がなく、粗い粒子が淡墨を美しく表現します。青みがかった色で滲みが強いので、水墨画に用いると奥行や立体感を出すのに効果的です。

松煙墨は中国で開発されました。今では良質な松が減っていることから油煙墨が主流となっています。

墨には磨る愉しみがあります。墨を磨る行為は、墨の心地良い香りやスースーというかすかな磨り音によって心を落ち着かせることができることです。さらに、磨りながら何を書こうか考えているうちに、心の高ぶりを得られることです。それから、墨色の濃淡や艶と滲みを味わうことの面白さを知ったら、日々感じているストレスを解消できるでしょう!

唐墨と和墨

中国で作られたものが唐墨、日本で作られたものが和墨ですが、もともとは中国から日本に伝わっています。

なので、はっきりとした違いはないとされていましたが、製法の違いや気候風土、紙の違いなどから、徐々に差が出てきたと思われます。日本は唐の文化の影響を受けていた時代に遣唐使の廃止があってから、日本独自の仮名が発達しました。あの繊細な表現に向く墨とはどういうものかと、そこから独自の視点と技術で変化を遂げたのでしょう。

唐墨と和墨は、煤と膠の配合が異なります。加えて、膠の粘度も違います。

和墨は、煤:膠の割合が10:6 高粘度の膠を使用 故に墨の粘り気と黒色が強い 墨のおりが早い

唐墨は、10:12 低粘度を使用しているが量が多い 粘り気弱い 黒味出ない 墨のおりが遅い

こうなると和墨の方がいいのでは?と思うかもしれませんが、唐墨は紙に浸透しやすい性質を持つため、滲みが美しいことも魅力です。寿命が長く、年月が経つにつれて力強さと厚みが出て美しい滲みとなり、味わい深さが出ます。ところが、唐墨は粘度の低い膠が多く使われているせいで、日本の気候風土に合わず割れることがあります。

やっぱり和墨と決めてしまいそうですが、唐墨が悪いわけではありません。用途や目的、お好みに合わせて選びましょう。

紙

書画用紙の基礎知識

どんな紙に書くかによって作品の表情を変えられる、文房四宝のなかでも紙はとても重要です。

私は、一般的なホームセンターで売っている半紙しか使ったことがありませんでした。真っ白で表面がツルツルしたものです。しかし、書道を習っていた中学生の時、教室の先生がいい紙を使わせてくれたのを覚えています。

ちょっと茶色ががかっていて、表と裏はわかるものの、表側はさらっとしているくらいの紙でした。私は、墨汁がにじまないことに驚いて、なんだか書いた文字が上手に見えて、紙って大事だなと思ったのです。

紙は大きく分けて手漉きと機械漉きがあります。また、原料や産地によっても書き味がさまざまに異なります。

中国の紙は唐紙、日本の紙は和紙です。

画仙紙

画仙紙とは、書道や水墨画に用いられる、墨のかすれや滲みが美しく出るように作られた大判の紙です。

画宣紙・雅仙紙・画箋・雅箋・雅宣などとも書かれることがありましたが、「画仙紙」という呼称は、宣紙と呼ばれる中国安徽省宣城地域(現在の涇県)で漉かれる書画用の高級手漉き紙からきています。

中国製の本画仙と日本製の和画仙があります。

和画仙は、伝統的な和紙をベースに本画仙を真似して作ったものです。有名なのは、甲州画仙、越前画仙、因州画仙などです。本画仙と比べると、和画仙の方が原料の繊維がやや短いので、紙質は少し硬めに感じます。

本画仙は今、値段が異常に上がってしまい、和画仙の質やバリエーションも向上したことで、和画仙もよく使われるようになったそうです。また、台湾、韓国、ベトナムからの輸入品も人気です。

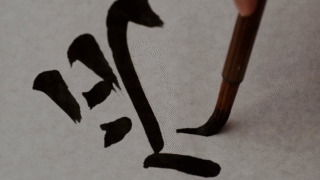

筆

書道筆の基礎知識

良い筆の条件は、筆の四徳を備えている筆、尖斉円健とか鋭斉円健といいます。

尖(鋭)穂先が鋭くキレイに尖っていること

斉 広げたときに穂先がまっすぐ揃っていること

円 穂全体が円すい形になっていて、グルっとよく回転すること

健 下に押し当てて跳ね返るようなコシがあること

さらにもうひとつ大切な要素を加えると墨汁の含みが良いことです。

筆は何の毛を使っているか

馬毛

馬毛は1番硬い毛です。楷書を書くのに適しています。

羊毛

羊毛といっても、ひつじのもこもこした毛ではなく、やぎ(山羊)です。中国にいる食用として飼われている直毛の山羊の毛です。毛質がとても柔らかく、墨の含みもとても良いので筆運びが難しいことから上級者向けとされます。

草書に適しています。

鼬毛(イタチ)

鼬毛は、こげ茶色で毛質がほどよい硬さで筆が操りやすく、楷書・行書を書くのに適しています。馬毛よりも柔らかく、滑りの良い毛質で、初心者も上級者にも向いています。

コリンスキー

コリンスキーはシベリアに生息するイタチです。色は栗色でまとまり、弾力、切れ味抜群の毛質です。楷書と行書に適しています。

空海(弘法大師)が愛用したのは狸毛でした。日本で書が上手なことで有名です。「弘法筆を選ばず」といって、空海ほどの人ならばどんな筆でも上手な書を書いたといわれています。しかし、空海は「タヌキの毛が良いのです。お勧めします!」と言っていて推し筆があったようです。

狸毛は、弾力に優れた毛質で穂先がまとまりやすい特徴があります。止め、跳ね、はらいの繊細で優美な線が表現できます。

また、中国の書聖、王羲之がよく使っていたのは、鼠髭筆というネズミのヒゲで作られた筆でした。しかも好んで使っていたとか…しかし、今のあのネズミだったのか?リスの尻尾のことではないかといもいわれています。

行書の傑作「蘭亭序」や草書の傑作「十七帖」を鼠髭筆で書いたことが事実とするならば、行書・草書に適していた弾性の大きい筆だったのでしょう。さすがは書聖です。

まとめ

文房四宝は文人たちが愛した宝物です。硯の表面にある鋒鋩の細かさや分量の状態で墨の磨り心地や磨った墨の具合、色が決まります。少ない力で効率よく磨ることができ、均一で美しい墨が磨れる墨おりのよい硯は高級品です。硯は半永久的に使えるとして一生ものの宝物といえます。固形墨も唐墨は割れやすいなど、和墨を好みがちですが、寿命が長く、年月が経つにつれて力強さと厚みが出て美しい滲みとなり、味わい深さが出るのが特徴です。

紙はどんな紙に書くかによって作品の表情を変えられる面白いアイテムです。画仙紙は本場中国のものから、今は台湾、ベトナムのものも人気です。和紙は唐紙よりも厚めで表現の違いを楽しめるでしょう。筆は馬や山羊などさまざまな獣毛で作られています。かの弘法大師も王羲之も推し筆があり、ぜひとも、いろいろ試してこれだ!という筆墨紙硯を見つけたいものです。道具にこだわる、お宝発見も書道を楽しむコツです。