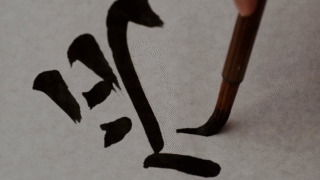

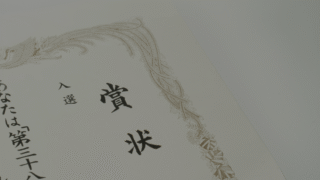

私は、賞状書士の資格である実用毛筆書士技能認定3級に合格しました。しかし、仕事をするには技術がぜんぜん足りていません。資格がなくてもこの仕事はできるとはいいますが、自分から仕事を取りに行くときの信用に繋がるので、2級合格を目指して頑張りたいと考えています。私は、書道経験があり筆で文字を書くことが大好きです。技術が追いついて、資格を取得したらすぐに稼げるようにするために、賞状書士の魅力や学ぶこと、用具の準備の仕方、仕事の探し方をまとめます。

賞状書士ってどんな資格?

賞状書士は、人生の節目や季節の節目の行事に必ず登場する賞状や感謝状、のし袋の表書きなどを美しい筆文字で作成する仕事です。これらには日本の長い伝統やしきたりから、様々な約束事やルールがあります。単に毛筆が上手いというだけではなく、こうしたルールに精通している専門家といえます。とは言っても、あまり知られていない賞状書士について解説していきます。

賞状書士の役割と、資格で広がる仕事の可能性

現代では、パソコンによる文字作成が主流ですが、一定数の需要が存在します。賞状や感謝状、目録などは、手書きの文字の温かみや、格式高く特別な意味を持たれています。賞状書士は、そうした特別なシーンで必要とされる大切な役割を担っています。賞状書士といっても賞状を書くだけの仕事ではありません。実際に様々な仕事があるのでチェックしていきましょう。

賞状、表彰状、感謝状、卒業証書

賞状類はいきなり書き始めるものではありません。依頼者の意図を理解し、必ずしも完全な原稿を用意してくるも限らず「このような趣旨の感謝を、、、」というように、必要事項のみで文案はお任せのケースが少なくありません。原稿の整理から賞状の種類や、使われ方、約束事の知識と技術は必須です。

封筒・ハガキの宛名書き

切手を貼るスペース、住所、氏名をバランス良く書き入れます。また、郵便番号のアラビア数字や会社名や外国人名にあるアルファベットを筆で書く方法はコツがいります。

席札

席順に従って、着席者の氏名を書いた札を一席ごとに置く札のことです。

特に結婚式の席札は、裏面にメッセージを書いておもてなしをする新郎新婦もいるということで、晴れの日を演出する大切なツールとなっています。自分の名前を毛筆のプロに書いてもらえるので大変喜ばれ、お持ち帰りされるプチギフトになります。

縦書きも横書きもあり、楷書または楷書に近い行書体で書きます。草書体では書きません。

最近では、ブラッシュライティング(毛筆カリグラフィー)でローマ字で書いたおしゃれなものもあります。

金封

お祝いの際に使用される祝儀袋、葬儀や法要の際に使用される不祝儀袋の表書きと中包みの金額を書きます。

不祝儀袋の場合は、宗教や地域などで風習が異なるので注意しなければなりません。

贈答品の表書き

お中元やお歳暮、内祝いの上包みに筆文字を入れます。

日本の習慣として、人生や季節に節目ごとに挨拶や祝い事があります。その際には金品がお祝いとして登場するので、熨斗をつけるか否か、水引を蝶結びにするのか、結びきりにするかという一般常識も必要です。

式次第

模造紙に書くことがほとんどです。あらかじめきちんとしたレイアウトを作ることがコツといえます。

少々文字が下手でも、文字や空間のバランスがとれていればきれいにに仕上がります。

胸章(リボン)、ネームプレート(名札)

胸章(リボン)は、講演会や記念式典などで、その人がどういう立場なのか表すものです。

印刷ができないので、手書きならではの個性が式典の格式を高め、装着する主催や来賓の気分を盛り上げます。

ネームプレートは名刺型の胸につけるものと卓上型があります。印刷かと思ったら手書きだったというと重みが違います。

祝辞、弔辞

印刷されたものだと格好がつかない、でも自分で筆や筆ペンで書けないことが多いものです。

祝辞、答辞、謝辞、弔辞は本来なら、巻紙を用いますが、読み進めるに従い、垂れ下がって見苦しいのと、読み終わって巻き戻すのに時間を要し、式の進行を阻害してしまうため今は、折り畳み式の畳紙奉書を使います。

目録

目録とは、品物の名前や内容をまとめた一覧のことです。 その場で記念品などを渡せない時に使うのが一般的です。 結婚祝いでは、贈り物が大きすぎて手渡しできないときに目録を渡して、後日品物を配送します。

その他には命名書、家族書などがあります。

年賀状、暑中見舞い

裏も表もパソコンで印刷の時代に手書きの温かさを感じることができるだけでなく、相手に特別感を与えることができます。

名刺

インパクトのある名刺を作ることができます。名刺交換が楽しくなってもらえます。

手紙、お礼状

大切な取引先やお客様に挨拶状やお礼状を代筆します。デジタル通信の時代だからこそ手書きの手紙は喜ばれます。お詫び状は、誠意が伝わります。

毛筆スキルを活かせる!字の美しさを仕事にする喜び

書道が好きで習っていた経験のある方なら、級や段位を持っている方もいるでしょう。また、師範の勉強をしたなど、書に深く関わってきたからこそ、書道を活かした仕事をしたいと思われるのではないでしょうか。

書道の仕事といえば、書道教室の先生を思い浮かべると思いますが、「筆耕」という仕事があります。

書写技術を活かして、繊細で美しい文字を書くことで、相手に感動を与えることができます。

「筆耕」と「賞状書士」の違いとは?

結論から申し上げますと、違いはありません。賞状書士=毛筆筆耕の専門家といえます。

「筆耕」とは、筆で文字を書くことで報酬を得る、またはそれを職業とする人のことです。もともとは「筆耕硯田」という古い言葉があり、「筆で硯の田んぼを耕す」という意味があります。

筆と硯を使って実りを得るということでしょうか。

筆耕の仕事は奈良時代からありました。しかし、当時の呼び名は「写経生」でした。仏教の教えを伝える経典を写す、あの写経をする人です。聖武天皇が仏教を全国に広めることを国家事業としていたので、たくさんの経典が必要になりました。そこで、読みやすく美しい文字が書ける写経生が活躍しました。

江戸時代になったころから「筆耕」という職業名になりました。印刷の技術が発達して、出版物が盛んになると、印刷の原版を書く写経生が重要な役割を果たすようになりました。

一方で、「賞状書士」はがくぶん(日本賞状書士協会)が手掛ける実用賞状書士養成講座の修了者が受験できる、

実用毛筆書士技能認定3級、2級、1級の合格者が取得できる民間の資格です。

中には○○協会、書道○○会などが認定している資格と出てくることがありますので調べてみました。

*日本筆耕技能協会・・・現在は存在していないようです。

*公益財団法人日本書道教育学会・・・賞状を習うコースはないようです。

*東京書道教育会が運営している東京書芸学園・・・実務クラスに筆耕を学べる教室があります。

*株式会社賞状書士センター(日本賞状事務センター)の講座・・・通学の賞状書士講座があります。検定試験1級の上に準師範試験もあります。

*公益社団法人 日本通信教育振興協会・・・民間の社会通信教育を振興するために組織された団体です。この中に、認定された賞状書士の通信講座はないです。昔あったのかもしれません。

というわけで、通信教育で賞状書士の資格が取れるのはがくぶんのみです。

賞状書士の資格は誰でも取れるの?

賞状書士になりたいけれど、書道経験がない、もしくは、あまり上手じゃないけど大丈夫かなと感じますよね。

ここでは、どんな人が挑戦しているのか、詳しく解説します。

年齢・学歴・経験は関係ある?

賞状書士は年齢・学歴・経験は不問です。なろうと思えば誰でもなることができます。

年齢層は、20代から80代と幅広く、特に30代の女性が多いようです。学歴は大学の書道科卒とか、高校書道部の部長だったとか、それも関係ありません。

経験に関しては、いわゆる芸術書道と筆耕は別世界のものなのです。子供のころから書道を習っていて、段位や師範免許を持っている、または書道コンクールで入賞したという人でも、賞状は書けません。

筆耕は細字の楷書の達人です。書道の世界は、

楷書・行書・草書・隷書・篆書・かな

大字・中字・細字

古典・創作・前衛(新しい試みや革新的なアイデアを表現する)と数多くのジャンルが存在するので全ての書体に万能ということは稀なのです。

言ってみれば、ひと口に医師といっても専門があり、精神科の医師が外科手術をできないみたいなことでしょうか。

ですので、書道歴は関係ありません。

主婦・未経験でも挑戦しやすい理由

賞状書士は、ワークライフバランスが良いです。なぜならば、自宅で仕事をすることが多いからです。

子どもの急な発熱など体調が悪い日、高齢の両親の世話で仕方なく会社を休まざるを得ないとき会社に迷惑をかけてしまうことがあります。

賞状書士なら、そんなときも家族のそばにいてあげられるし、学校行事も行きやすいです。また、病院の送迎など介護との両立もしやすくなります。だから、家事や育児をしながらすきま時間を利用して、自分のペースで仕事ができる主婦が挑戦しやすいのです。

先ほども申し上げたように、筆耕は別世界のものです。字を書くことが好きなら未経験でこその新しい挑戦ができます。用具付きの通信講座もあり、すぐに学習を始められます。筆の持ち方から書くときの姿勢、技術を習うことができますのでお勧めです。

どんな人に向いている資格か

賞状書士に向いている人の特徴3選

1、美しい文字を書くことが得意な人、好きな人

2、細やかな作業をこなしながら、丁寧に仕上げることができる人

3、責任感のある人

美しい文字を書き、特別な書類を丁寧に取り扱える人で、賞状や感謝状、手紙は大切に取っておかれることも考えて、責任ある仕事だと自覚できる人が賞状書士に向いているといえるでしょう。

おすすめ№1!「がくぶん実用賞状書士養成講座」レビュー

通信講座を選んだ理由

私の場合は、通学があることを知りませんでした。しかし、今になって調べてみると、近所に賞状書士を学べる教室はありませんでした。近いところで東京都内で、当時我が子はまだ小学生だったのと、私が体調を崩していて通えなかったので通信講座を選んでよかったです。

自分のペースで学習できたこと、交通費を抑えることができました。

教材内容と学習の流れ

【教材内容】

テキスト5冊、就業の手引き、原寸大 課題お手本集&練習帳、賞状お手本集、文字お手本集

添削課題集、課題提出に必要な用紙類、割付け練習帳、提出用封筒

筆4本、墨1丁、硯1個、羽根箒1本、定規1本 40,900円

【学習の流れ】

テキスト1 基本編[1ヶ月目]

筆や墨など賞状書士に欠かせない用具について、選び方と使い方を身につけます。

筆耕の姿勢や執筆法、楷書の書き方など、毛筆筆耕の基本を習得します。

第1回添削課題提出

↓

テキスト2 基礎編[2ヶ月目]

ひらがな・カタカナの書き方から、賞状で使われる慣用語句について学習します。

賞状類の構成と約束事、表現上の決まりなど賞状書きの基礎を習得します。

第2回添削課題提出

↓

テキスト3 実践編[3ヶ月~4ヶ月目]

賞状の割付けの方法から、墨入れまでの手順を詳しく解説しています。

第3回添削課題提出

↓

テキスト4 実務編[4ヶ月~5ヶ月目]

封筒とハガキの宛名書きと、各種お祝いの表書きの知識と技術を習得します。

第4回添削課題提出

↓

テキスト5 応用編[6ヶ月~7か月目]

式次第、祝辞、命名、看板、表札、年賀状など、大筆を使う書式から、畳紙奉書の筆耕、

リボンの筆耕まであらゆる知識と技能を身につけます。

第5回添削課題提出

↓

テキスト1~5及び添削課題1~5を復習[8ヶ月目]

第6回添削課題提出

講座修了

実用毛筆書士技能認定3・2・1級合格により賞状書士の資格を取得

競書誌「書の光」で継続学習可能

練習のコツや習得ペースの工夫

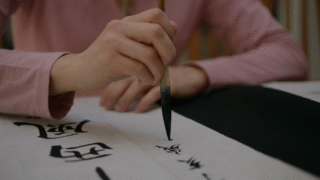

練習することは2つあります。1つは、毛筆の楷書を実際に筆を使って書く練習、2つ目は賞状の割付けです。

テキスト2慣用語句の練習で、幅2.5センチの枠を作り、その枠いっぱいに書くようにするとよいだろうとあります。そして、『原寸大 課題お手本集&練習帳』にその枠だけの用紙が付いてます。私は、それをコピーした紙に見本を見ながら繰り返し書いています。また、ロール紙といって、半紙のような表面がつるつるした薄い紙があります。

(別に買いました)これは、手本の上に重ねて書いても、墨が裏移りしないので、なぞり書きの練習に重宝しています。割付けの練習は、A3サイズの横書きの賞状を基礎として、習うより慣れろをモットーにひたすら線を引きます。

さらに私は、イメージトレーニングをしています。疲れたときや時間のないときはお手本をじっくり見る!これだけやります。よく観察しながら、文字の形、筆の運び、点画のつながり、空間のバランスなどを頭の中でイメージします。脳がその動きや形を記憶し、上達につながるということです。これは、スポーツ選手が実際に体を動かさずに、頭の中でプレーをシミュレーションするのと似ています。出かけた日や体調がすぐれない日にイメージトレーニングをすることが練習のコツです。

習得ペースで工夫していることは、1日の目標を設定していることです。毛筆の日はA4の紙5枚、割付けの日はA3サイズ1枚を書くように、無理しないことにしています。

賞状書士の資格取得後にできる仕事

賞状書士として、仕事をスタートさせるには、2級以上合格していることが望ましいといわれます。

これから、私は、2級合格を目指して頑張ります!

資格取得後にすぐ仕事ができるように、賞状書士になったつもりで求人などを探してみました。

- 人材派遣会社に登録をする

企業の役員の慶弔の筆耕と手紙の代筆、放課後児童クラブや認定こども園にて子供たちに習字を教える先生、書道教室の講師、神社やお寺で御札や御朱印の浄書、秘書、モノ作り(掛け軸・本など)、花屋、百貨店のギフトサロンの仕事がありました。

ただし、筆耕だけでなく、お客様や参拝客の応対、清掃、事務作業等の業務も含まれます。茨城県から通勤可能なところはなく、私が応募できそうなところはありませんでした。 - クラウドソーシングサービスを利用して個人で仕事を請け負う

クラウドソーシングとは、仕事を依頼したい人・探している人をインターネット上でマッチングするサービスのことです。クラウドワークスとかココナラなどです。在宅で活動するフリーランスの筆耕士として登録すれば、自分のスキルを掲載して依頼を待つスタイルか筆耕の仕事を募集している案件に自ら応募することで仕事ができます。 - 筆耕会社に勤務

東京都内には数件あります。「筆耕士(筆耕者)募集」として随時募集していますが、狭き門のようです。毛筆の履歴書や作品を送付するようになっています。雇用形態は出来高制の会社がありましたが、詳しくは記載されていません。当然、経験者優遇、しかし、チャレンジ精神はアリと思います。こちらも残念ながら通勤不可能。

ここで注意点が1つあります。インターネットで求人を検索する際には、「筆耕 求人」「筆耕 募集」というように筆耕で検索したほうが良いと感じました。賞状書士だと行政書士などがヒットしてしまうことがあります。

また、今はハローワークや求人広告で見つかることはほぼありません。

収入の目安と単価

私は、まだ実務についていないので、筆耕コム清水先生のブログ美文字の科学を参考にするとよいでしょう。

がくぶん実用賞状書士養成講座の就業の手引きの内容と比較してみました。

賞状100文字まで3,800円 1字増すごと30円加算 3,500円~4,000円が相場と記載されています。

なので、だいたい同じです。

収入の目安としては、コンスタントに仕事が入った場合、月に20万~25万円となっています。他にも、美術装飾会社から婚礼の仕事を結納の段階から引き受けた場合の例では、結納目録や招待状110通等々1組あたり65,500円として、筆耕士に渡す報酬は7割で計算しているため45,850円、月に5組で合計229,250円となっています。もしくは、時給換算して、時給1,000円×8日間×月20日勤務の場合、合計160,000円です。

さっきの人材派遣会社の求人では、時給1,200円くらいにはなっていました。

また、最近の物価高の影響で、単価の値上げをしている業者さんはなかったです。

在宅で賞状書士の仕事を始める方法

道具や筆の選び方と揃えるポイント

【必要な道具】ネット通販やホームセンターで買うことができます

小筆

太さ5ミリ…ハガキなどの微細な文字

太さ6ミリ…賞状

太さ9ミリ…式次第などやや大きめの細字

1枚の賞状でも太さの違う筆を使い分けます。

筆を選ぶ際の大切な要素は、まず、腰の強いものを選ぶことです。穂先の運筆次第で文字の印象が変わるので、慎重に選定しなければいけません。

次に、兼毛筆(柔毛と剛毛を合わせたもの)が賞状向きといわれています。また、狸やイタチなどの固い毛作られた剛毛筆も賞状に適しています。さらにもうひとつは、墨汁の含みが良いことです。

小筆や細筆は意外と寿命が短く消耗品なので、使いやすい筆に出会ったらまとめ買いしましょう。

筆枕

筆置きのことです。やや太めの筆に用いる筆立てもあります。筆立ては、時間をおいて書き継いだり、毎日書く場合には便利です。

筆筒

乾かした筆を逆さにして立てておく鉛筆立てのようなものです。

墨

固形墨は劣化しにくく長期保存するほど発色が良く長持ちするし、書いた後の乾きが比較的早いので面倒がらずに固形墨を使うのがおすすめです。

硯

長辺が13センチ~18センチの大きさのものが使いやすいです。

紙

賞状用紙、模造紙、奉書紙を使います。

下敷き

ダイソーの黒いフェルトの下敷きがおすすめです。

鉛筆

下書きに使います。後から消すのでBか2Bが良いです。

平行定規

幅の広い直定規を使います。

消しゴム

普通のプラスチック製と砂消しゴムの2種類を用意します。常に新しい小さめのものを使うこと。

羽根箒

下書きを消した消しゴムのかすを払うためのものです。手で払うのは厳禁。

鴨の羽根で作ったものが腰が強くて丈夫です。

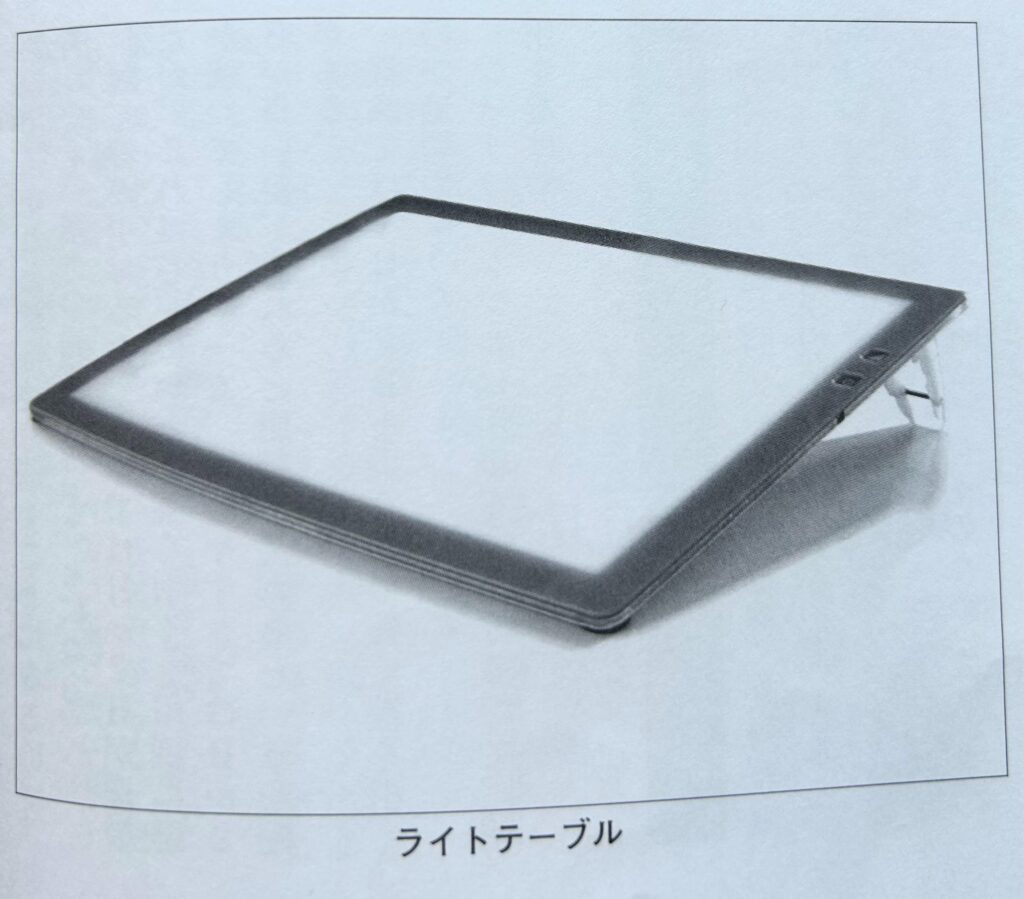

ライトテーブル

光るテーブルのことで、アニメのトレースや製図などに使われています。下書きの賞状を置き、その上に清書用の賞状用紙を置いてライトをつけます。すると、下書きが照らされて写して書けるようになります。同文の賞状を複数枚書くとき、1枚だけ下書きを書けば、あとは写して書くだけなので、非常に便利です。私はラッキーなことに、たまたま近所のホームセンターで、在庫処分セール7,980円というのを見つけて買いました。普通は1万円以上します。

SNSやポートフォリオで実績を見せる方法

賞状書士として初めてアプローチするなら、作品見本を用意します。賞状1枚揮毫したものとか履歴書を毛筆で書いたものと、応募先から指定があるときはそれを用意します。採用担当者はとにかく即戦力を求めていますので、何十枚も同じものを書いて、5枚書いたら5枚ほぼ同じように書けるようになるまで練習して、渾身の1枚を仕上げましょう。何十枚も書いて、きれいに書けた1枚を出すことのないようにします。

SNSで実績を見せる方法は、インスタグラム、X、facebook、ブログに作品の写真を撮って載せます。

あとは、フリマサイトやオークションサイトにも祝儀袋や封筒宛名書きの代筆承りますというのがあります。

クラウドソーシングサービスや直接依頼の受け方

クラウドソーシングサービスは、仕事を依頼したい人・探している人をインターネット上でマッチングするサービスのことです。仕事情報の検索から依頼、応募と納品から報酬の受け取りまですべてネットで完結します。

時間や場所にとらわれず在宅や副業などさまざまな働き方が実現可能です。24時間365日のサポート体制も整っていますので、初心者でも利用しやすいでしょう。

まとめ

- 賞状書士とは賞状を書くだけの仕事ではありません。ご祝儀袋や熨斗の表書き、ハガキ・封筒宛名書き、式次第、胸章(リボン)、目録、お礼状なども書きます。毛筆筆耕の専門家です。

- 筆耕と賞状書士に違いはありません。賞状書士という資格は、通信講座がくぶんの実用賞状書士養成講座の実用毛筆書士技能認定試験に合格することで得られます。なので、私は、賞状書士を名乗ろうと思います。

- 賞状書士は年齢・学歴・経験は不問です。いわゆる芸術書道と筆耕は別ものだからです。筆耕は細字楷書を美しく丁寧に書く技術を習得します。

- 賞状書士は自宅で仕事をするため、ワークライフバランスが良いです。育児や介護をしながら、自分のペースで仕事ができるので、主婦にピッタリで人気があります。

- 美しい文字が書けること、特別な書類を丁寧に取り扱えること、賞状や感謝状、手紙を大切に取っておく人のことを考えて責任のある仕事だと自覚できる人が賞状書士に向いているといえるでしょう。

- 資格取得後は、人材派遣会社に登録する、クラウドソーシングサービスを利用する、筆耕会社に応募することで仕事を探します。コンスタントに収入があったとして、月収20~25万円ほど稼げます。