「賞状書士」という仕事をご存知でしょうか?コンクールや大会などの賞状や感謝状のほか、招待状の宛名書きや卒業証書、式次第などを筆文字で仕上げる人のことです。私は、25年勤めた会社を辞めて、賞状書士になりたいと思い受講をしました。この記事では、講座の詳しい学習内容や教材、添削課題について解説します。そして、私の受講のきっかけから「実用毛筆書士認定3級」を取得するまでと、良かったことや難しかったことをお伝えします。通信講座を検討する際の参考になればと思います。

かくぶんの「実用賞状書士養成講座」の受講システム

■受講費用:用具付きコースの料金39,900円 《2025年現在40,900円 用具なし37,000円》

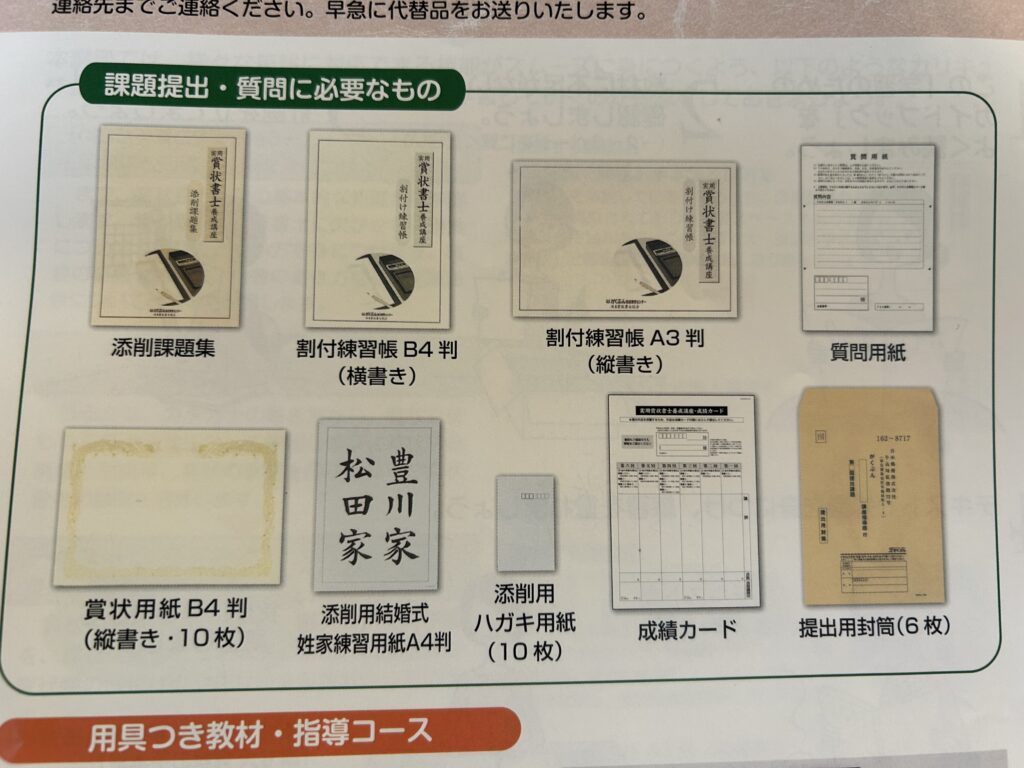

□添削回数:6回

■標準受講期間:8ヶ月+無料延長期間6ヶ月=14ヶ月 有料延長期間12ヶ月 6,600円

□資格取得方法:「実用毛筆書士技能認定試験」を講座修了後に受験できます。

1級から3級、3級の受験料は4,400円(当時)

■指導者:石川芳雲氏監修・今村南茅氏揮毫 一流師範による指導

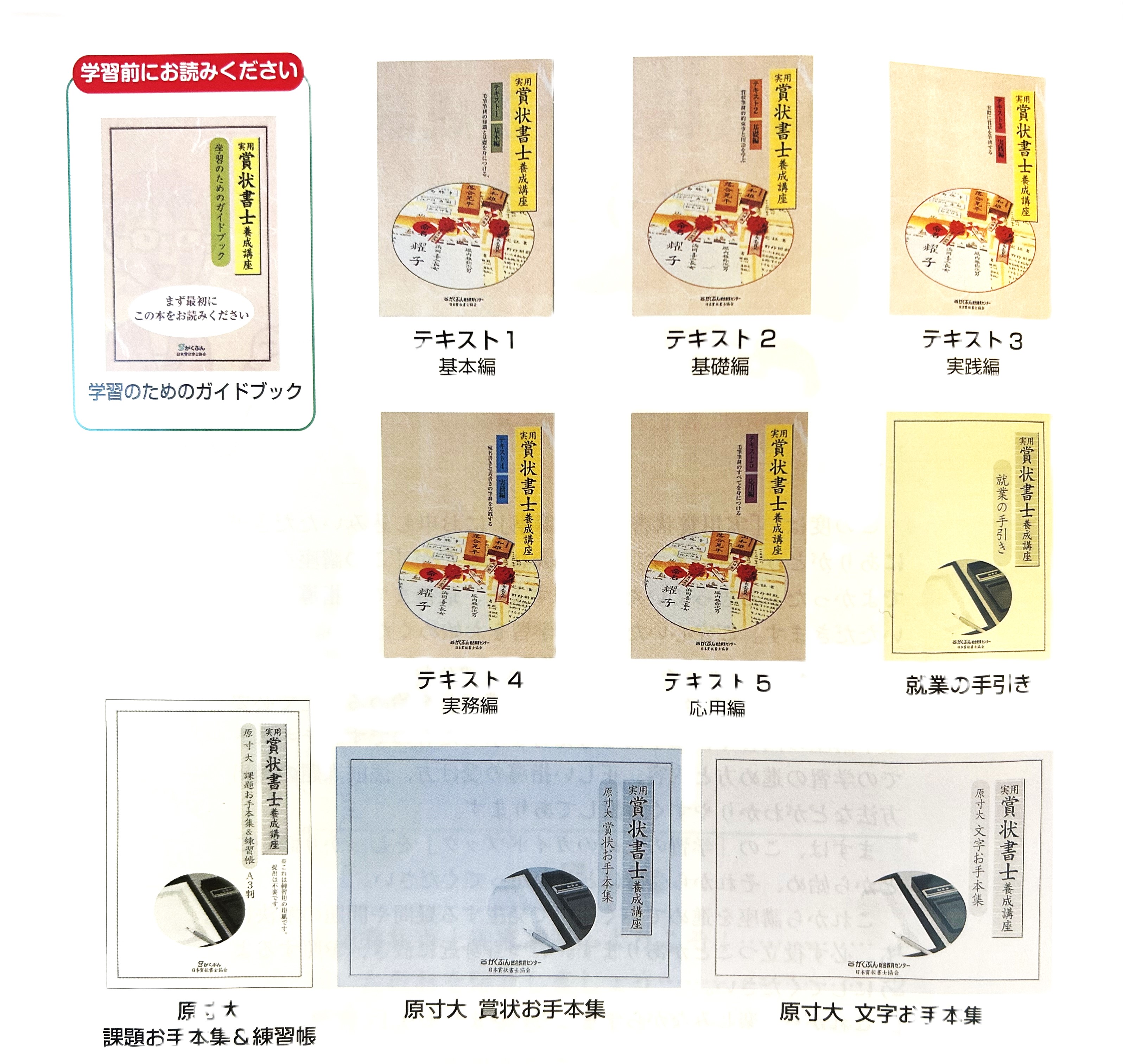

□教材内容:テキスト5冊・就業の手引き・原寸大 課題お手本集&練習帳

■用具:太さの違う小筆4本、墨、硯、羽根箒、定規

原寸大のお手本集は、書道家2名による本格的な教材で、美しすぎるその筆文字は見ているだけでも惚れ惚れします。

用具類は筆4本のほかに、おまけで高級筆2本も付いていました。この筆はがくぶんのオンラインショップで購入できたのですが、久しぶりにログインしてみたところ商品がありませんでした。私は手元にカタログがあるのでメールで注文したこともあるのですが、おそらく今もそれは可能だと思います。

「就業の手引き」は、正直言って役に立たない部分があると感じました。理由は、昭和か平成初期かということが案内されているからです。例えば、官公庁や団体などに直接アプローチせよとあります。作品見本を作成、持参して訪問する。あと、タウンページや新聞の求人欄を見るとあります。

私は、資格取得が目的ではなく、仕事にしたくて申し込んだので、真っ先に読みましたが、この内容は令和版にアップデートを希望します。また、HPのお仕事サポートページに賞状書士のことは載っていません。

日本賞状書士協会の姉妹団体である日本書道学院の講習会に1回無料で参加できます。

この講座受講者が対象の賞状スクーリングというのがあり、新宿の教室で直接先生の指導を受けることができます。行ってみたかったのですが、子どもの下校時間に帰れないので行きませんでした。

また、実用毛筆書士技能3級に合格すると、同学院が発行している月刊競書誌『書の光』の「賞状部」における1級に特別昇級(編入)することができます。まず、購読申込みをして、〇月号と〇月号の作品として2ヶ月連続で出品しなければなりません。そして、次の号で1級として作品を出品します。日ごろの練習を発表できる場です。

優秀な作品は掲載され、講評も受けられるので、講座を修了した後も継続して勉強ができます。

実はこの前に、第3回と6回の添削課題で『書の光』の課題を任意で提出することができます。提出しなくても次の課題に進むことはできますが、級位が認定されるので、提出することをおすすめします。

私は、焦っていたので提出できませんでした。

受講したきっかけ

私は20歳のときに就職して、家事、育児、仕事を両立させながら20年以上フルタイムの正社員で仕事をしていました。ところが、ストレスが重なり病気になってしまいました。病気休暇を取り自宅で療養しているとき、仕事は辞めて在宅の仕事がしたいと思いました。コロナ渦を経て、在宅ワークが浸透してきて良かったです。

そこで、新聞の広告記事で見かけた「実用賞状書士養成講座」(がくぶん)の資料を請求しました。もともと書道を習っていたこともあり、賞状を書くのは、下書きを毛筆で清書するだけかと思っていました。あとで違うことに気づいて焦るのですが、自宅で好きな書道の仕事ができると思ったらこれしかないと決めました。

実は、病気休暇を取ったのも今回が2回目で、そのときも、退職して書道教室の先生をやろうかなとか美大の通信講座を受けようか考えていました。しかし、当時は諦めて復職してしまいました。

受講した期間

2022年2月に教材が届いてから、薬の副作用で寝込んでしまい未開封のまま4ヶ月ほど放置してしまいました。

期限は2023年5月まででしたが、体調不良で学習が進まず6,600円を支払い12ヶ月延長しました。

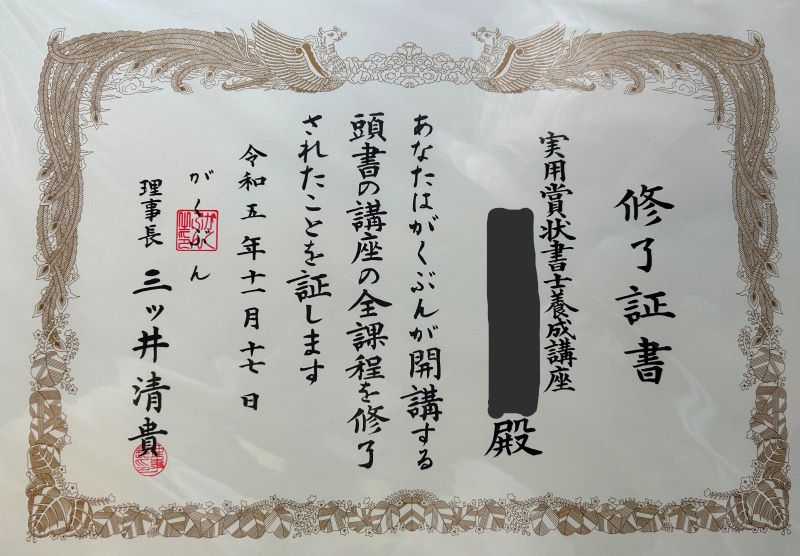

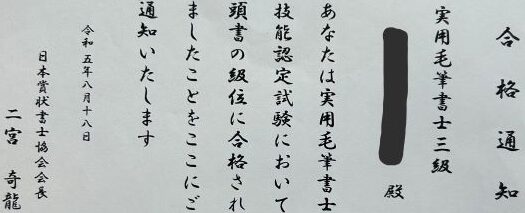

2023年8月、実用毛筆書士技能認定試験3級に合格、2023年11月に修了証を頂きました。

学習のポイントと感想

テキスト1(基本編)〔毛筆筆耕の知識と基礎を身につける〕

第1章 用具とその使い方

第2章 姿勢と執筆法

第3章 楷書の基本点画・筆順

第4章 筆書き文字と活字の違い

第5章 姓名の書き方

第6章 主要部首による漢字の書き方

第7章 辞典と字典について

第8章 古典の学習法

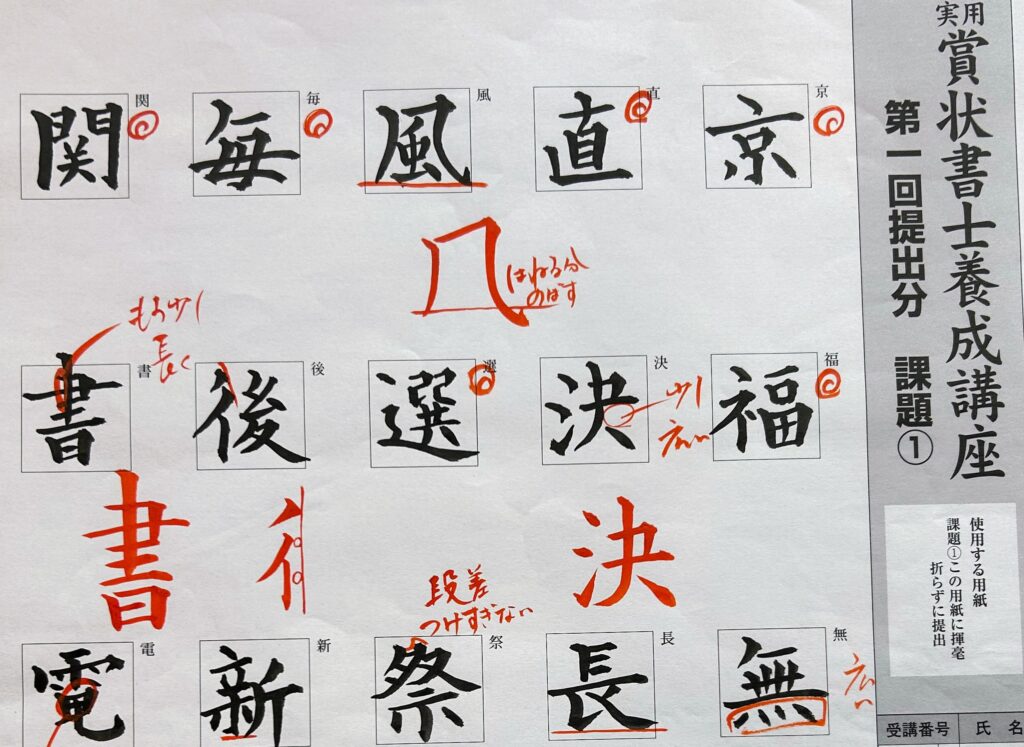

第1回 添削課題提出①語句②住所・氏名

用具の解説からスタートです。筆、墨、硯、紙の文房四宝とその他の用具類について学びました。手入れの仕方や良いものの選び方は重要です。特に筆は賞状の価値を決めてしまうくらい大切なもので、消耗品であるから使いよい筆に出会ったらまとめ買いをおすすめするとありました。

古典の学習法では、久しぶりに中国の古典や唐の四大家(歐陽詢とか)を見ました。古人の優れた成果を学ぶのが効果的であるとあります。すなわち臨書(手本を手元に置き、それを見ながら字形の取り方、筆使いを汲み取って書くこと)を行い、ていねいに繰り返し練習することが大切です。

第1回添削課題①

何回も書き直したいと思いました。

上の方◎をいっぱいつけてくれて先生優しいです!点数は80点

テキスト2(基本編)〔賞状筆耕の約束事と用語を学ぶ〕

第1章 賞状の種類と特色

第2章 賞状の構成と約束事

第3章 用語のルールと用語例

第4章 慣用語句の練習

第5章 ひらがな・カタカナの書き方

第6章 平体文字と長体文字

第7章 捺印について

資料・毛筆筆耕の基本用語

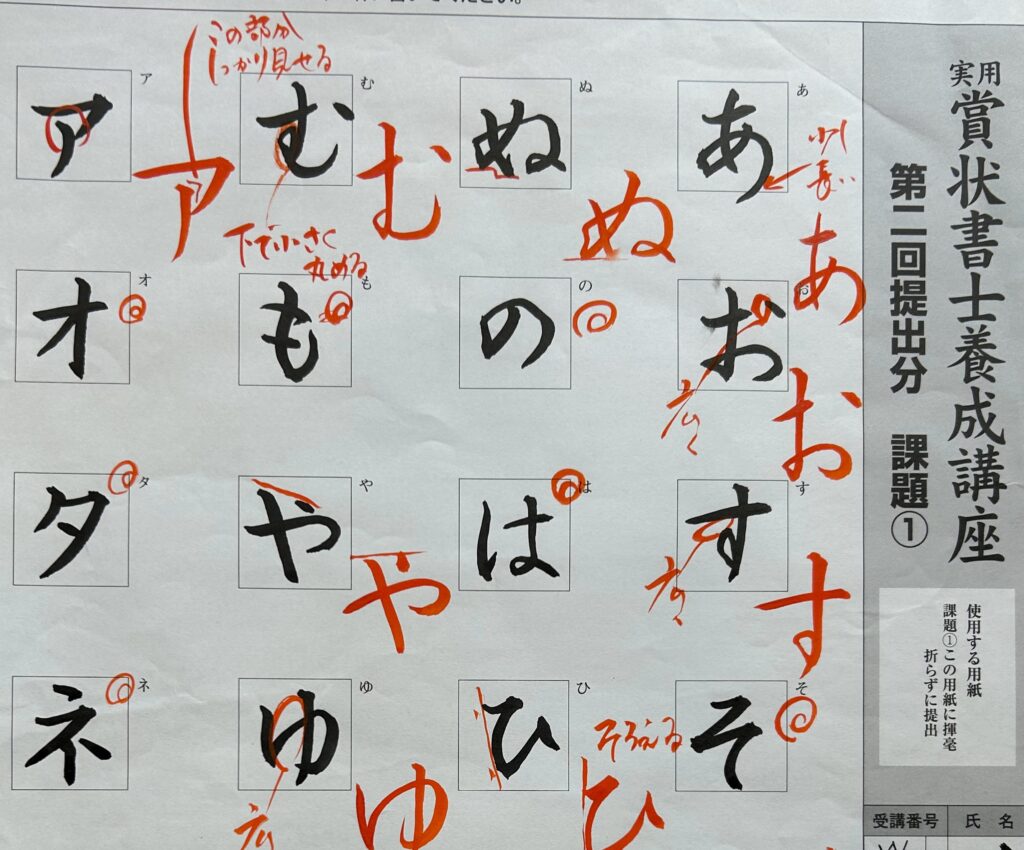

第2回 添削課題提出①ひらがな・カタカナ②語句

ここでは、賞状、感謝状、表彰状の違いを学びました。例えば、「様」「殿」といった敬称は、感謝状と表彰状にはつけるが、賞状には原則つけない。しかし最近は、つけること多いとかです。また、先方が必ずしも完全な原稿を用意してくるとは限らず「このような趣旨の感謝を…」と文案はお任せというケースがあるので、賞状の知識を持っていなければなりません。

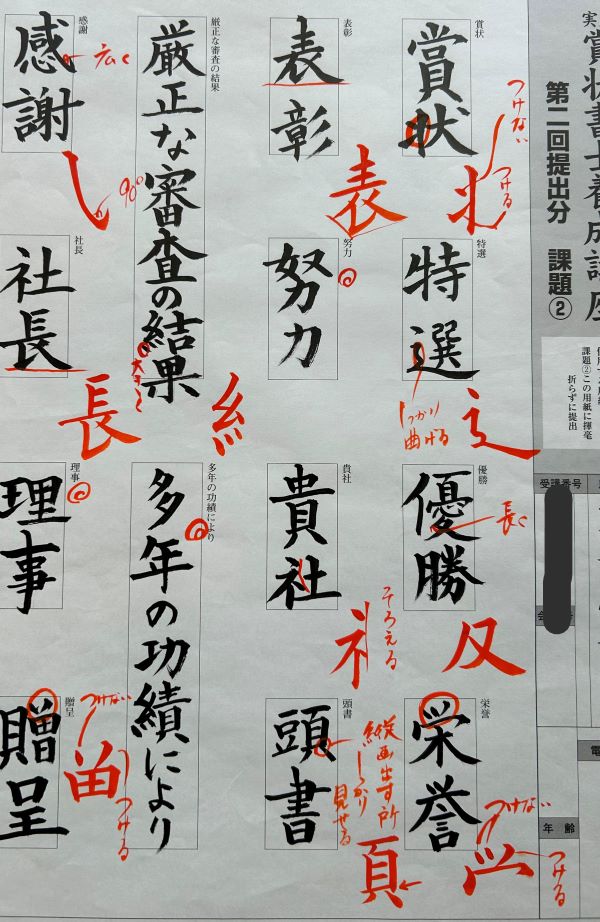

第2回添削課題①②

小筆では、学校名、学年、氏名しか書いたことないことに気づきました。賞状類によく使われる慣用語句を小さく書くのは練習あるのみです。80点でした。

テキスト3(実践編)〔実際に賞状を筆耕する〕

第1章 賞状の表現上の決まりと割付け

第2章 空間の取り方と配置

第3章 縦書き賞状の割付けの実習

第4章 縦書き賞状のレイアウト範例

第5章 横書き賞状の割付けの実習

第6章 賞状の実例

さまざまなサイズの賞状の実例

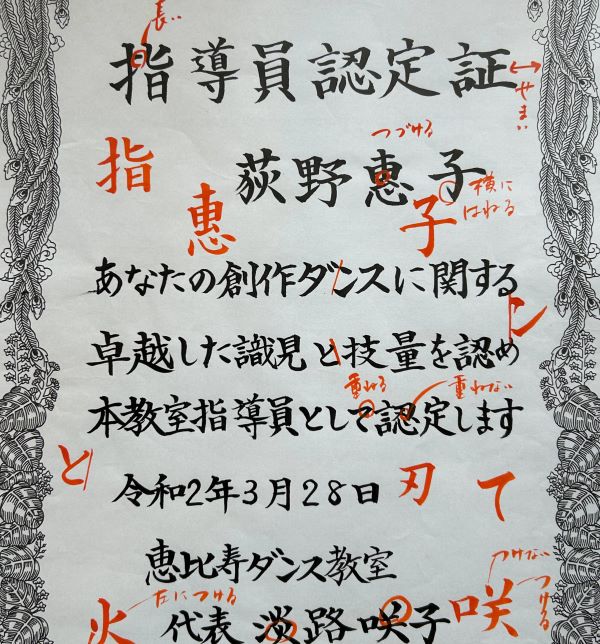

第3回 添削課題提出①②賞状③競書1認定証

私はここでつまずきました。なぜならば、計算をしなければいけないからです。割付けとは、レイアウトのことで、原稿をもとに自分で配置を決めるのです。計算式があり、電卓をたたきながら文字幅や文字高を決めて、鉛筆で下書きします。小数点が出てきてミリ単位で細かいし難しすぎて、私は講師の先生に質問状を送りました。

【質問状】

計算が面倒で非常に手間と時間がかかります。アプリやソフトなど簡単な方法またはやり方はありますか?

数字アレルギーの私は拒否反応が出てしまい、つまずきそうです。実際に発注を受けて書く場合、P25を参考にして(真似して)割付けしても良いですか。

【先生の回答】

こんにちは。頑張って練習されていますね。計算方法ですが、アプリやソフトがないので、ご自身で計算していただく形になります。大変ですが頑張りましょう。実際に仕事を受ける際には文字数などが変わってきますので、テキスト例はあくまでも参考程度にしておきましょう。

今思えば恥ずかしい質問でした。これは、ひたすらに書いて書いて覚えるものだと思います。コツとかあれば密かに教えてもらいたいという意味も含んでいました。説明文を読んでやるだけなので、動画があると良かったです。

ついでに、付属の方眼スケールも正しい使い方やコツがあるかもと思い聞いてみたのですが、あまり細かく使い方は気にしないで、ご自身で線が引きやすいように使ってくださいとのことでした。

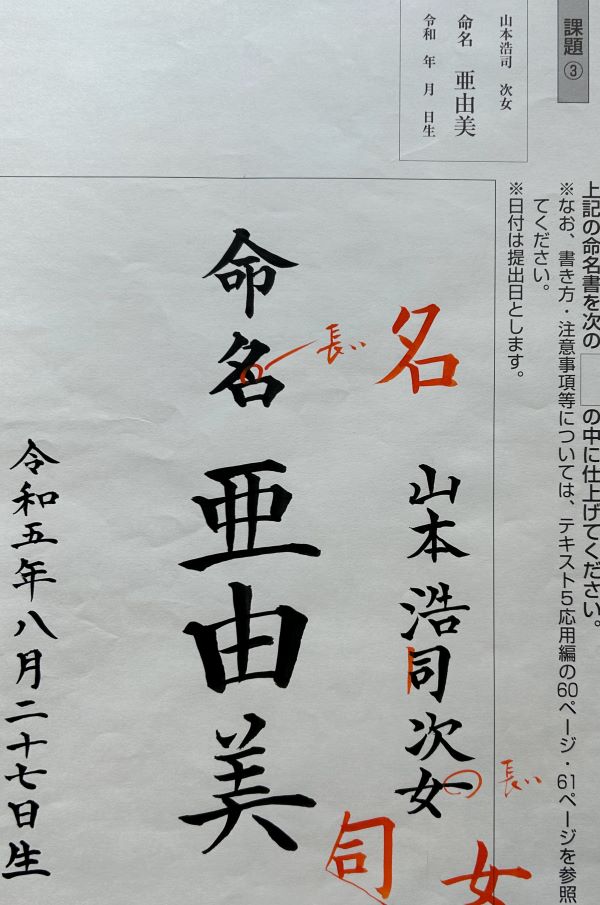

第3回 添削課題①

賞状は左から書いていきます。汚さず書くためと能率を考えてのことです。

文字のうまい下手にばかり意識がいって、文字幅や下が揃っていないのは、先生の指摘で気がつきました。②は横書きの賞状 82点

テキスト4(実務編)〔宛名書きと表書きの筆耕を実践する〕

第1章 封筒・ハガキの宛名の書き方

第2章 宛名書きに頻出する語句の書き方

第3章 結婚式場で活躍する筆文字

第4章 デパートで活躍する筆文字

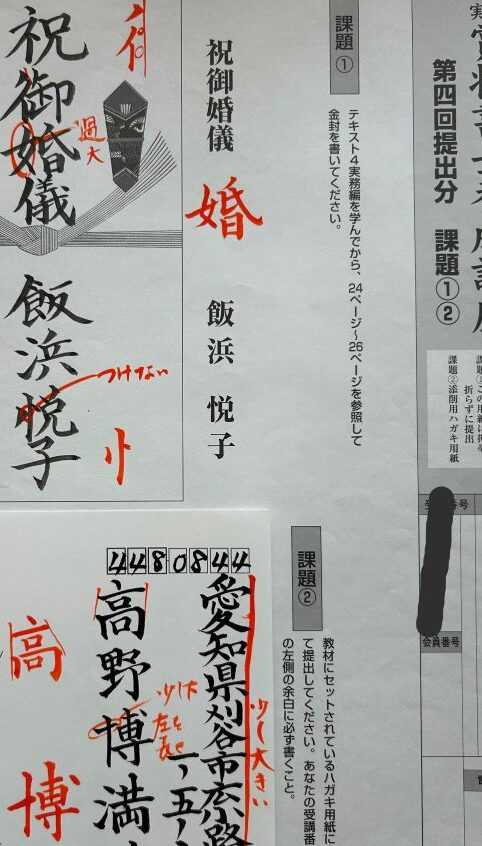

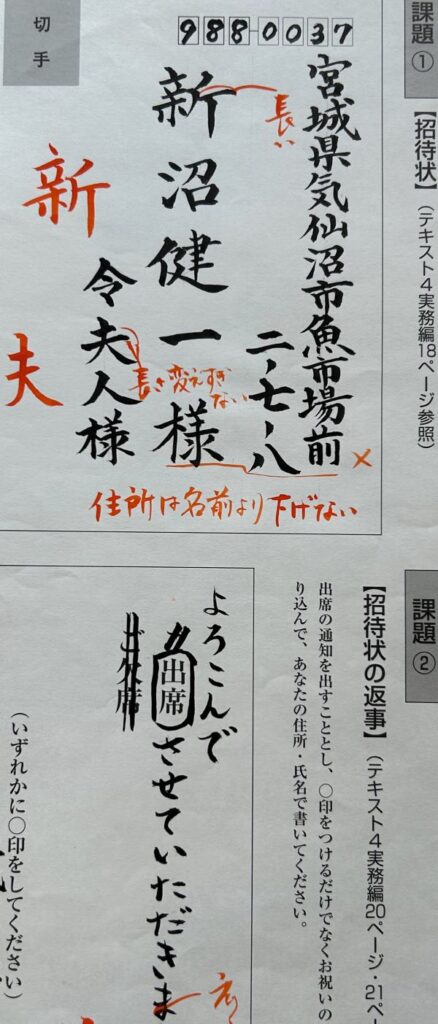

第4回 添削課題提出①金封②ハガキ③賞状④認定証

ここでは、ハガキを書くのがすごく難しかったです。それは、1番サイズの小さい小筆を使うのですが、

それでもデカ文字になってしまうからです。一瞬でも気を抜くとだんごになって真っ黒です。また、アルファベットや数字を筆で書くのも筆順を工夫して書かなければならず苦戦しました。宛名書きは難しいです。

それから、結婚記念日25年目の「銀婚式」50年目は「金婚式」は知っていましたが、1年目は「祝紙婚式」から始まって、2年目は「祝藁婚式」3年目は「祝皮婚式」と毎年あることを初めて知りました。

ちょっと飛ばして、11年目は「祝鉄鋼婚式」、60年目は「祝金剛石婚式」だそうです。

第4回添削課題 ③賞状の改行を間違ってバランスが最悪です。点数は84点でした

テキスト5(応用編)〔毛筆筆耕のすべてを身につける〕

第1章 葬儀に関する筆耕…不祝儀袋

第2章 イベントで活躍する筆文字…式次第や行灯、看板など

第3章 胸章(リボン)・ネームプレート

第4章 畳紙奉書(祝辞・弔辞)

第5章 奉書紙を使用する筆耕…目録、命名書、家族書など

第6章 表札の書き方

第7章 金文字の書き方

第8章 年賀状・暑中見舞いの書き方

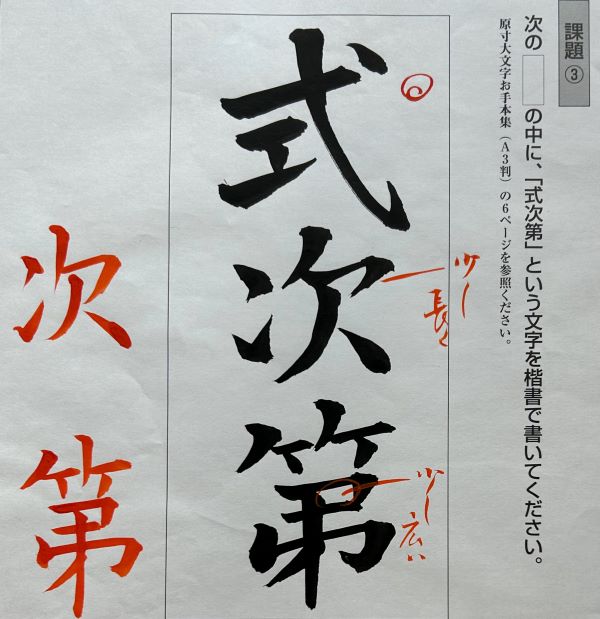

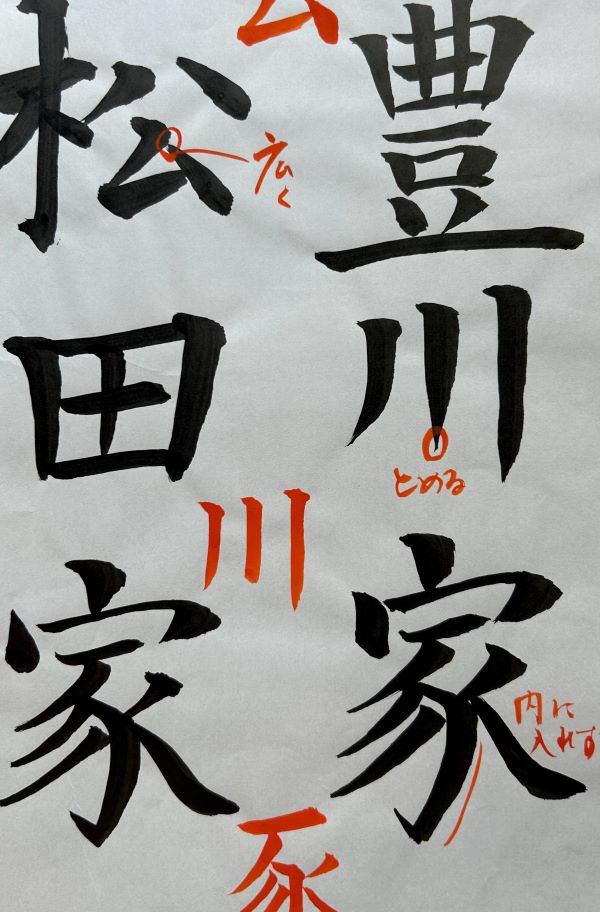

第5回 添削課題提出①語句②席札③式次第④結婚式姓家

ここで日常的なのは不祝儀袋と年賀状です。表札は、門に掲げる居住者を示すものです。木に墨がにじまないようにシッカロールなどで加工して、直接書きます。金文字は、よく記念品でもらう黒い小さいお盆みたいなものやお椀みたいなものに、金色の塗料で贈呈者や年月日を書きます。実際にはやりませんが、これも賞状書士の仕事なのかと知りました。

第5回添削課題③

第がアンバランス、下手です。

④行灯 練習用紙10枚ぐらい書いて、この1枚を選びました。

第6回添削課題①招待状

②招待状の返事

長い住所は窮屈になってしまいます。これ以上小さく書けないです。。

③命名書 細かいところを直されました。④⑤原稿から賞状を作成、ネタバレなので省略

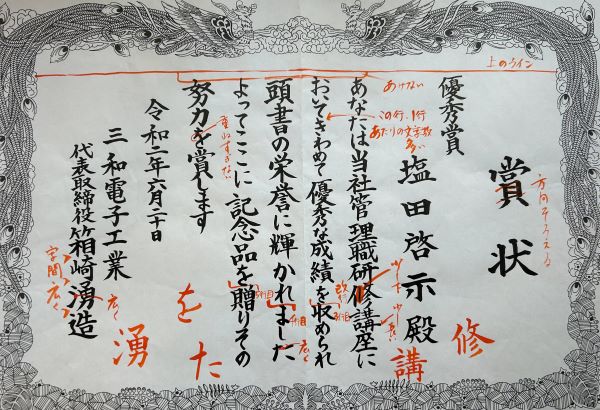

⑥競書2賞状 90点

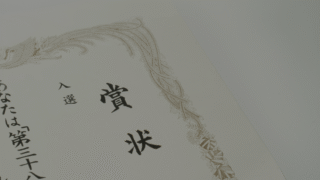

成績カードと修了証

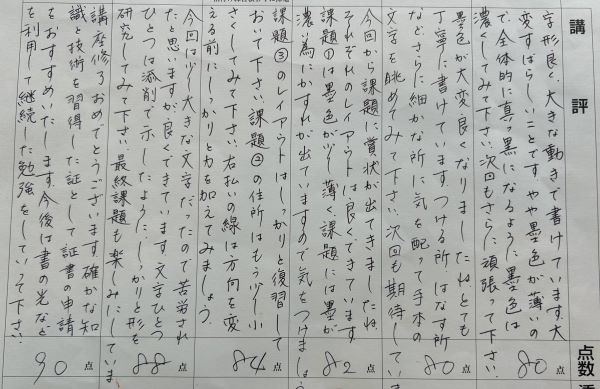

添削課題を郵送すると、およそ2週間後、講評と点数が返ってきます。全体的にかなり優しく評価してくださった印象です。講評から見える私の課題は3つです。

1,いつも同じ濃さの墨色になるよう擦れるようになること

硯と墨をいただいたので、すった墨を使って書いていました。でも最後のころは墨汁を使っていました。

プロも墨汁を使っていますが、ちゃんと墨を擦れるスキルも身につけたいです。

2,レイアウトの復習をしっかりすること

何回も書いて書いて覚えたいと思います。

3,字形の研究をする

とめ、はねなどばかり気にして書いているので、字形の取り方を意識して書いてみます。

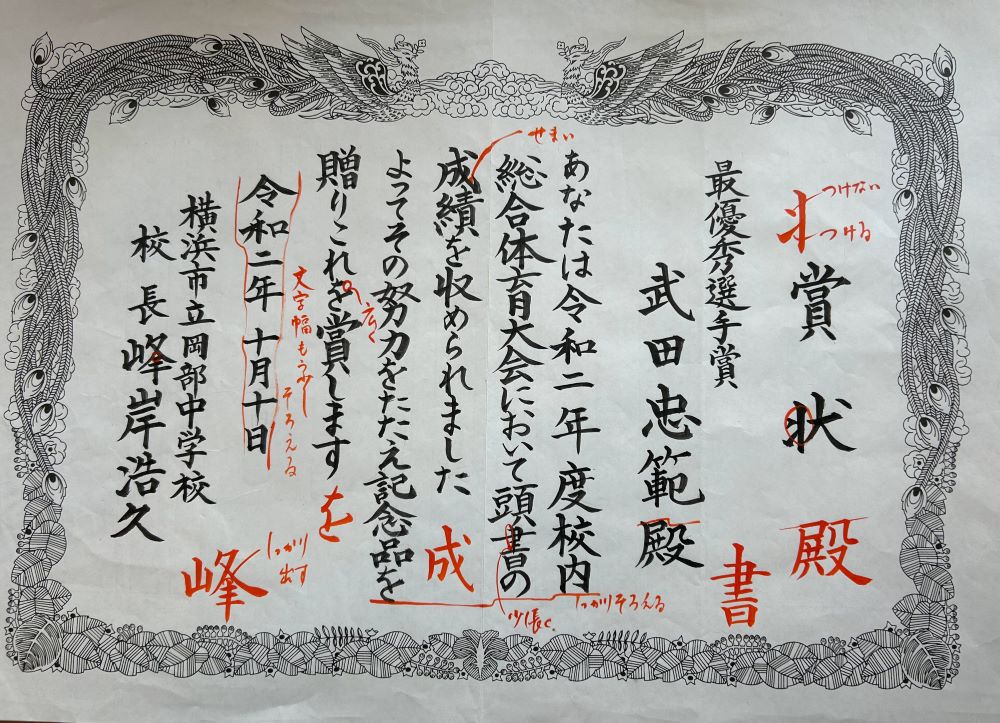

結局1年9ヶ月かかって終わることができました。この修了証書は当たり前ですが、全文手書きの筆文字です。

私も早くこういうのを書けるようになりたいです。

私はがくぶんの通信講座の今村南茅先生の書風が気に入っています。

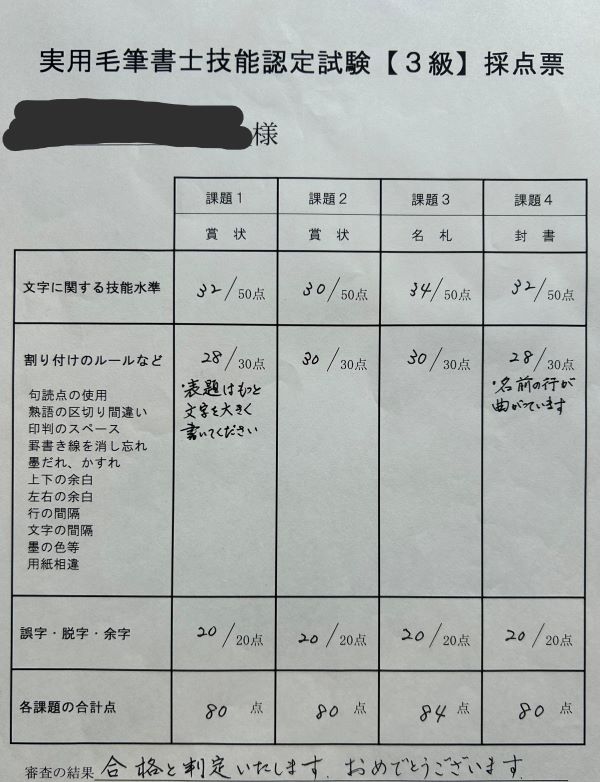

実用毛筆書士技能認定試験

講座を修了すると、日本賞状書士協会の受験資格認定者となります。

【受験の流れ】

【3級】受験料/4,400円(当時)

賞状の筆耕を中心に、実用書道の初級から中級レベルの基本的な技能を問う問題で、依頼者の具体的な指示に従って揮毫できること。文字の技能は「書の光」の1級レベル。

郵便局で月末までに受験料を振り込むと、翌月10日前後に試験課題が自宅に送付されます。

約1ヶ月頑張って課題が完成したら、翌月10日必着で送ります。そして、当月末に郵送で結果発表。

その前に、試験作品用の揮毫用紙を通信販売で買っておきます。

ちなみに「名札用紙」は1冊50枚が220円、全部使い切りましたが、足りなかったです。

なんとか合格しました!!

課題は4つ、1番難しかったのは賞状、点数が高かったのは名札でした。

たしかに、納品可能なレベルかも⁉くらいに上手に書けました。

注目すべきは「文字に関する技能水準」、つまり、文字そのもののうまさが30点台とは、100点満点に直せば、60点台になります。まだまだ未熟です。あと、書いている途中には曲がっていることに気づかないのです。何十枚も書いて提出しているのですが、まだまだ足りていない証拠です。

まとめ

- テキスト、見本集、練習帳、就業の手引き、用具が届くので、すぐに学習を開始できる

- 講座修了後、実用毛筆書士技能認定試験を自宅で受けることでき、合格により賞状書士の資格を取得できる

- 「書の光」で継続学習が可能

- 新宿の教室に1回無料で参加でき、直接先生の指導を受けられる

- 添削課題は6回、細かく丁寧に直してもらえます